600年の歴史がある福知山の藍染めを復活させ、その魅力を今に伝える福知山藍同好会(塩見勝美会長)。「由良川藍」と名付けた藍の栽培から染めの作業まで一貫して行い、会員は全国各地に広がりを見せている。1995年の設立から今年で30周年を迎え、会員らは「藍染めは誰でもできる」を合言葉に、福知山の藍染め文化の継承と発展に努めている。

福知山の「藍染め文化」継承へ

まちと文化

600年の歴史を誇る

藍はタデ科の植物で、着物などを青く染める染料の素になることで知られる。1500年から1600年ほど前に中国から日本に伝わったとされ、最盛期となる江戸時代には武士の着物や脚絆(きゃはん)の染料として広く用いられた。しかし、明治期に外国から化学染料が輸入されるようになり、徐々に藍染めの文化は衰退していったという。

福知山では600年ほど前から由良川流域で藍が生産されていたとされ、福知山城を築城した戦国武将の明智光秀が整備した城下町には、点在していた25軒もの紺屋(染物屋)を集めて「紺屋町」がつくられたほど藍染めが盛んな地域だった。当時の農家は米と蚕、藍で生計を立てており、由良川が氾濫しても藍だけは水に強いため村人の暮らしが助かったという。全国的に藍が衰退する中、京都府内で最後まで藍が栽培されたのが福知山市の庵我地域だったが、100年前の1925(大正14)年を最後に、藍の栽培が途絶えてしまった。

福知山に産業を

かつて由良川で盛んに栽培された藍を復活させるため、1982年に塩見敏治さんらが庵我地域で藍の栽培を始めた。「育てるだけでなく、染めてこそ藍ではないか」という声を受けた塩見さんは1995年3月、妻の勝美さんとともに徳島県の郷土史家、高田豊輝さんを訪ねた。藍の染色液に漬けた生地が空気に触れた瞬間に青色に発色する光景に感動し、福知山で藍染めを普及させるため、同年5月に有志で福知山藍同好会を立ち上げた。

まちづくりに一役

「藍染めは誰でもできる」を合言葉に、同好会では「由良川藍」と名付けた藍染めの普及に注力。自分たちで藍を栽培したり、染めの技法を学ぶ講座を開いたり、会員の作品発表会や「藍まつり」(販売会)を開催したりと活発に活動を展開するほか、各地の保育園や学校、高齢者施設などで藍染めの指導にも取り組んでいる。2013年には「藍のれん」を活用したにぎわいのあるまちづくり活動を支援する「福知山市藍のれんプロジェクト事業補助金制度」が創設され、地元商店などに藍染めののれんが掛けられるなど、同好会の活動がまちづくりに一役買っている。

藍の栽培から取り組む

藍の栽培期間は3月から12月までと長い。3月中旬に種をまき、10日から20日後に発芽。5月上旬、畑に定植し、7月末から8月上旬に葉を収穫して染料に加工。10月から12月に来年用の種を収穫する。

藍染めには、青色となるインディゴ成分を含んだ藍の葉を使用する。天日乾燥させた葉に水を含ませて2週間から1カ月ほど自然発酵させ、染料の素となる「すくも」を作る。そのすくもを使って染色液を作ることを「藍を建てる」と呼び、水に漬けて軟らかくしたすくもに苛性ソーダを加えて練り、石灰やブドウ糖、60度の湯を加えて攪拌(かくはん)することで液体にするのだという。

染色液自体は藍色ではなく、染めたい生地を液に漬けたあと、空気に触れて酸化することで初めて青色に発色する。同じ青でも薄いものから濃いものまで25色に分類され、液に漬ける回数で濃淡を表現するのが藍染めの魅力の一つ。作者は、染めの回数や、生地に模様を付ける「絞り」「型染め」「板締め」「巻き上げ」「筒描き」など様々な技法を用いて表現したい作品を作り上げる。

※写真は上から順に「種まき」「発芽」「定植」「生育」「乾燥」「すくも作り」「藍建て」「藍の花」

藍染めの体験も

会員らは自宅や塩見さん宅にある工房で藍染めに取り組み、着物やのれん、タペストリー、ジャケット、Tシャツなど様々な作品を制作。工房では4~12月に藍染めの体験を受け入れているほか、希望者には藍の種の無料配布も行っている。

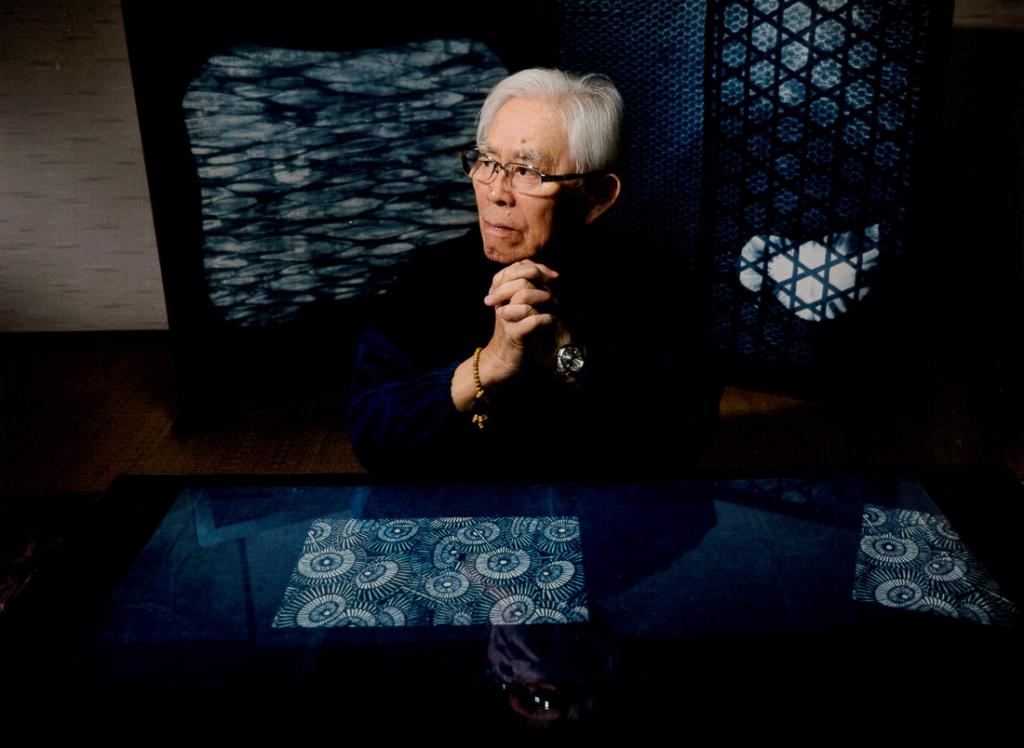

設立30周年の節目迎える

藍染めの普及に心血を注いだ初代会長の敏治さんは2021年5月に発行された同好会の設立25周年記念誌「藍をはぐくむ」で、「歩んで来た足跡をふり返りながら、みんなで学び協力し、苦しみながらも着実に積みあげて来たこの財産を大切にしたい」と記したが、その翌月に他界。夫の遺志を継ぎ2代目の会長として同好会の運営に携わる勝美さんは、今年の設立30周年に向け記念誌の発行や作品展の開催も計画している。

「自然のものから自分たちで作った液で、表現したいものを染め上げた瞬間がなによりもうれしい」と藍染めの魅力を語る勝美さん。夫や多くの仲間と育ててきた同好会の会員は現在、2府7県の約60人に上り、最近は若い会員も増えたという。30年という節目を迎え、勝美さんは藍染めを残していくため、「(伝統的な染織品の収集展示を行っている)丹波生活衣館に藍染めの工房ができ、観光客が藍染めを体験できるようになれば」と話し、「600年に上る福知山の藍の歴史を大切にし、福知山の伝統文化として残していってほしい」と願っている。